왜 이 기준일들이 중요한 걸까?

부동산 거래를 하다 보면 누구나 한 번쯤 헷갈리는 날짜들이 있습니다.

바로 잔금일, 등기일, 입주일입니다.

“잔금 치렀으면 이제 내 집 아닌가요?”, “등기했는데 왜 여전히 세금이 나오죠?”

실제로 많은 분들이 이런 질문을 합니다. 하지만 이 세 가지는 각각 다른 법적 의미와 적용 기준을 가지며, 실거래가 신고, 세금 부과, 법적 분쟁 등 다양한 상황에서 기준일이 다르게 적용됩니다.

이 차이를 제대로 이해하지 못하면 예상치 못한 손해를 볼 수 있습니다.

세 가지 기준일, 의미부터 정확히 알아보자

| 구분 | 정의 | 법적 의미 |

| 잔금일 | 매수인이 매도인에게 잔금을 지급하는 날 | 계약 이행 완료 시점, 실거래가 신고 기준 |

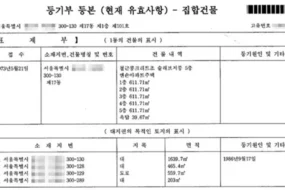

| 등기일 | 소유권 이전등기가 법원에 접수·완료된 날 | 법적으로 소유권이 이전되는 시점 |

| 입주일 | 매수인이 실제로 해당 주택에 거주를 시작한 날 | 실거주 요건 및 세금 감면 기준 |

실거래가 신고 기준은 ‘잔금일’

잔금일 기준으로 30일 이내에 실거래가 신고를 해야 합니다. 등기일이나 입주일과는 관련 없습니다.

신고를 늦게 하면 최대 500만 원의 과태료가 부과될 수 있으니 주의가 필요합니다.

양도세 비과세 조건은 ‘입주일’

1세대 1주택 양도세 비과세를 받으려면 2년 이상 실거주 요건을 충족해야 합니다. 이때 기준이 되는 날짜는 전입신고일, 즉 실제 입주일입니다.

등기를 먼저 하고 전입신고를 나중에 하면, 실거주 기간 계산이 그만큼 늦춰져 비과세 혜택을 못 받을 수도 있습니다.

종부세·재산세는 ‘등기일’ 기준

매년 6월 1일 기준 등기상 소유자에게 종부세와 재산세가 부과됩니다. 잔금을 치렀더라도 등기 이전이면 세금은 여전히 매도자가 부담합니다.

분쟁 발생 시 책임은 ‘등기일’로 구분

예를 들어, 하자 발생, 세입자 퇴거 지연, 공과금 체납 등 문제가 생겼을 경우, 책임이 누구에게 있는지 따질 때는 등기일을 기준으로 판단합니다.

- 등기 전 발생한 문제 → 매도자 책임

- 등기 후 발생한 문제 → 매수자 책임

실제 상담 사례: “등기했는데 양도세가 왜 나오죠?”

2025년 2월, 성남시에서 아파트를 매도한 50대 직장인 김 씨는 “2년 실거주 요건을 충족했다”고 생각했지만, 실제로는 1년 11개월만 거주한 것으로 판단되어 양도세를 납부해야 했습니다.

문제는 등기 후 한 달 뒤에 전입신고를 한 것이었습니다.

김 씨는 등기일이 기준이 될 줄 알았지만, 실제 세법상 전입신고일(입주일)을 기준으로 실거주 기간을 계산하기 때문에 발생한 오해였습니다.

이처럼 사소한 차이가 수백만 원의 세금 차이를 만들 수 있습니다.

전문가의 조언

부동산 거래에서는 등기, 잔금, 입주가 동시에 이뤄지는 경우는 실제로 드뭅니다.

모든 절차가 같은 날 진행되는 경우는 드물기 때문에, 각 시점의 법적 효력을 정확히 이해하고 대비하는 것이 세금이나 분쟁을 피하는 핵심입니다.

특히 양도세 비과세나 실거래가 신고는 날짜 계산이 생명이므로 반드시 확인해야 합니다.